「健康診断で尿酸値が高いと言われたけど、どんな影響があるんだろう……」

「尿酸値を改善するにはどうしたら良いんだろう?」

健康診断で尿酸値の高さを指摘され、不安に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

尿酸値が高いと痛風になる、と聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、痛風以外にもさまざまな病気を発症するリスクがあります。

尿酸値の改善のためには、生活習慣を改めたり医師の治療を受けたりすることが大切です。

そこでこの記事では、尿酸とは何か、基準値はどのくらいで、高い状態が続くとどんな病気になりやすく、改善するためにはどうしたら良いのか、今日から取り組めるポイントについて解説します。

尿酸値の高さを指摘されている方は必見ですよ。

1.尿酸値とは?

「尿酸値って何だろう?高いまま放置するとどんな影響があるんだろう……」

と疑問に感じている方もいらっしゃるかもしれません。

尿酸値とは血液中の尿酸の濃度を表しています。

尿酸とは「プリン体」が体内で分解される際に発生する老廃物のことです。

プリン体は最終的には肝臓で代謝され尿酸となって体外に排出されますが、体内で尿酸が過剰につくられたり、排せつ力が低下したりすると尿酸値が上昇してしまいます。

2.尿酸値の基準値

尿酸値が7.0mg/dLを超えると、「高尿酸血症」と診断されます[1]。

高尿酸血症は女性に比べて圧倒的に男性に多いといわれています。

女性はホルモンの影響で腎臓から尿酸の排せつを促す作用があるため、相対的に男性の患者数が多くなるのです。

しかし、女性の場合であっても女性ホルモンの分泌量が減少する閉経後には高尿酸血症を発症する可能性がやや高まります。

3.尿酸値が上がる原因

尿酸値が上がる原因には、生活習慣が大きく影響しています。

高尿酸血症はプリン体の過剰摂取などの偏った食生活や運動不足、肥満の他「メタボリックシンドローム」が原因で発症することがあります。

メタボリックシンドロームの場合はインスリンが増えるため、尿酸を体外に排出する能力が落ちる上、尿酸が多くつくられるようになり、高尿酸血症を発症することがあります。

食生活では肉をよく食べたりお酒をたくさん飲んだりプリン体を多く含む食品を頻繁に摂取していると尿酸値が上昇しやすくなります。

4.尿酸値が高い状態が続くとかかるリスクのある病気

「尿酸値が高い状態を放置しているとどんな病気になってしまうんだろう?」

このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

尿酸値が高いだけでは自覚症状はありませんが、進行すると痛みを伴う症状や腎臓の機能低下を引き起こしてしまう場合があります。

ここでは、尿酸値が高い状態が続くとかかってしまうリスクのある病気について解説します。

病気1 痛風

尿酸値が高いと「痛風」になると聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。

痛風は高尿酸血症の状態が持続することで尿酸が血液から関節へと漏れ出し、結晶をつくることで生じる関節炎です。

体内で白血球が尿酸の結晶を壊そうとすると、関節に炎症や痛みが生じます。

ただ尿酸値が高いだけでは自覚症状はありませんが、尿酸が結晶となり関節などに蓄積されていくことで、その部分に炎症を起こし激痛の痛風発作を生じさせるのです。

特に痛風関節炎は、足の親指の付け根に起こりやすいとされています。

痛風については以下の記事で詳しくご説明しています。

痛風とは?尿酸値の目安や痛みの原因、予防と対策の方法まで徹底解説

病気2 尿路結石

尿酸値が高い状態が続くと「尿路結石」になることがあります。

尿は腎臓でつくられ尿管を通って膀胱(ぼうこう)にためられ体外に排せつされますが、この尿の通り道である尿管に結石ができると、尿路結石と呼ばれます。

結石ができた場所によって、腎臓にできた場合は腎結石、これが尿管に落ちてきた場合は尿管結石、膀胱にできた場合は膀胱結石と分類されます。

病気3 腎障害

尿酸値が高い状態が続くと腎機能が低下するリスクが高まることが知られています。

尿酸血症であること自体が腎機能を低下させるリスクになってしまうため、自覚症状がないからといって放置せずに早めに改善するのが望ましいといえそうですね。

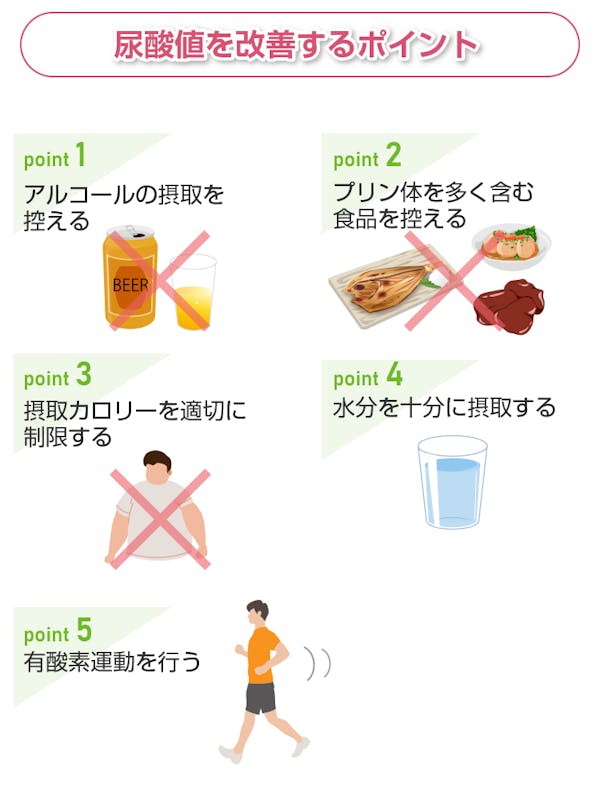

5.尿酸値が高い状態を改善するポイント

「尿酸値ってどうしたら改善できるんだろう……」

このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは、尿酸値を改善するために今日から取り組めるポイントをご紹介しましょう。

ポイント1 アルコールの摂取を控える

アルコール自体に尿酸値を上昇させる作用があるため、摂取を控えることが重要です。

アルコール飲料のなかでもビールに多くプリン体が含まれていることをご存じの方もいらっしゃるかもしれません。

しかしアルコールは種類にかかわらず尿酸値を上昇させるリスクがあるといわれています。

アルコールは体内のエネルギー源である「ATP(アデノシン三リン酸)」の分解を促します。

通常ATPが分解されると代謝産物としてプリン体が産生されます。

飲酒によってATPが過剰に分解されるとプリン体が増加し、この結果尿酸値が上昇するのです。

また、アルコールと一緒にプリン体を多く含む食べ物を摂取してしまうことも尿酸値を上昇させる要因となります。

アルコール摂取により食欲が増し肥満へとつながりやすくなることも要因の一つといえます。

具体的に1日当たりの飲酒量は、純アルコール換算で20g程度にとどめることが推奨されています[3]。

純アルコール量20gに当たるお酒の例は以下のとおりです。

また週に2日以上アルコールを飲まない日を設けましょう[5]。

[3] 厚生労働省「健康日本21」

ポイント2 プリン体を多く含む食品を控える

食事の面で気を付けたいポイントは、プリン体を多く含む食品の摂取を控えることです。

特に動物の内臓、魚の干物、乾物などに多くのプリン体が含まれています。

具体的には、鶏、豚や牛のレバー、まいわし、まあじ、さんまの干物、かつお節、にぼし、干ししいたけなどに多く含まれています。

ただし、ヒトの体内にはもともと尿酸の原料となる物質が多く存在しているので、プリン体の制限は厳密ではなく、特にプリン体の含有量が多いものを避ける程度で良いといわれています。

ポイント3 摂取カロリーを適切に制限する

肥満のある方は肥満を解消することが優先です。

食べ過ぎはプリン体の摂取量増加を招き、肥満は体内でのプリン体の合成を促進します。

さらに肥満の状態だとインスリンの効きが低下し、それに伴って尿酸を排せつする機能も低下してしまいます。

肥満を解消するには摂取カロリーを減らすことと、運動などを通じて活動量を増やして消費カロリーを増やすことが基本です。

まずはご自分にとって適切な摂取カロリーを把握し、それにのっとってカロリー制限を行いましょう。

適切な摂取カロリーを算出する際には、BMIを参考に目標とする体重を設定しましょう。

厚生労働省は18歳以上に対し、目標とすべきBMIの範囲を定めています。

| 年齢 | 目標とするBMI |

|---|---|

| 18〜49歳 | |

| 50〜64歳 | |

| 65歳以上 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

これは総死亡率をできるだけ低く抑える観点から設定されたものです。

目標とするBMIのときの体重は、[身長(m)の2乗]×[目標のBMI]で求められます[8]。

またどれだけ体を動かすかという点も、摂取カロリーを決める上では重要です。

以下の表でご自身の身体活動レベルを確認しましょう。

| 身体活動レベル | 日常生活の内容 |

|---|---|

| 低い | 生活の大部分を座って過ごし、体を動かす機会があまりない場合 |

| 普通 | 座って過ごすことが多いが、歩いたり立った状態で作業・接客したりすることがある仕事に就いている場合、または通勤や買い物で歩いたり、家事をしたり、軽いスポーツを行ったりする習慣がある場合 |

| 高い | 移動したり立った状態で作業したりすることの多い仕事に就いている場合、または余暇にスポーツなどの活発な運動習慣がある場合 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

さらに、以下の表で該当する体重1kg当たりの推定エネルギー必要量を目標体重に掛けたものが1日に摂取すべきカロリーです。

| 性別 | 男性 | 女性 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 身体活動レベル | 低い | 普通 | 高い | 低い | 普通 | 高い |

| 18〜29歳 | ||||||

| 30〜49歳 | ||||||

| 50〜64歳 | ||||||

| 65〜74歳 | ||||||

| 75歳以上 | ||||||

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

身長170cm、身体活動レベルが普通に該当する30代男性が目標とするBMIを22にした場合、目標体重は1.70×1.70×22=63.58kg、推定エネルギー必要量は63.58×39.4=2,505kcal(小数第1位で四捨五入)となります。

肥満だとみられる場合、この推定必要カロリーを目安に制限をしてみると良いでしょう。

ポイント4 水分を十分に摂取する

尿酸の排せつを助けるためには十分に水を飲むことが必要です。

水分は尿量を増やし、尿酸の排せつを促します。

そのため1日2L以上の水分を摂取することが推奨されています[脚注]。

ただし糖分の多いジュースやスポーツドリンクを水代わりに飲むことは控えましょう。

ポイント5 有酸素運動を行う

尿酸値を改善するための運動として有酸素運動が勧められています。

尿酸値の改善には、脈がやや速くなる程度の有酸素運動が推奨されています。

有酸素運動は脂肪燃焼効果も有しているため肥満の解消にも有効です。

その一方で、無酸素運動はATPの消費を加速させ尿酸値を上げてしまうため注意が必要です。

医師に相談して、適切な運動を行うようにしましょう。

6.不安な場合は病院を受診しよう

高尿酸血症の治療の基本は生活習慣の改善です。

しかし、

「高い値が続いていて、痛風発作が出ないか心配……」

「自分自身で改善できるかな……」

などと不安になった場合は、医療機関に相談しましょう。

また高尿酸血症は、脂質異常症や糖尿病と併発していることが多いため、他の病気も気になるようでしたら、一緒に相談しましょう。

7.尿酸値についてのまとめ

尿酸とは、たんぱく質の一種であるプリン体からつくられる物質のことで、尿酸値とは血液中の尿酸の濃度のことです。

尿酸値が7.0mg/dLを超えると高尿酸血症と診断され、放っておくと痛風発作や尿路結石、腎障害などを発症するリスクが上昇します。

尿酸値が高い状態を改善するポイントは生活習慣を改めることです。

もし肥満がある場合は、まずは肥満を解消するため摂取カロリーを適切に制限することが優先となります。

アルコールの量や飲む頻度を改め、プリン体が多い食品を控え、有酸素運動を行うなど、生活習慣を見直すところから始めてみてくださいね。

生活習慣を改めても、尿酸は絶えず体のなかでつくられているため内服薬での治療が必要な場合もあります。

医療機関を受診し、必要な検査を定期的に受けましょう。

また、尿酸値が高い状態が続き不安な場合も早めに医療機関に相談するようにしましょう。