「高血糖ってどんな状態のことをいうんだろう?」

「高血糖だと体にどんな悪影響があるのかな……」

高血糖が体に良くないと聞いたことはあっても、どのような状態で、どういった悪影響があるかまでは知らないという方もいらっしゃるでしょう。

高血糖は血液中のブドウ糖濃度が高いまま下がらない状態のことです。

高血糖が続くと糖尿病の発症リスクが高まる他、血管が傷つけられるためにさまざまな病気を引き起こす恐れがあります。

この記事では血糖値の基準や高血糖になった場合のリスクについて解説します。

日々の生活のなかで高血糖を改善するためのポイントもご紹介するので参考にしてくださいね。

1.高血糖とは

「高血糖ってどういう状態のことなんだろう?」

高血糖とは「血糖値」が高い状態が続くことです。

この章ではまず血糖値とは何かを説明し、高血糖のリスクについて詳しく解説します。

血糖値は血液中の「ブドウ糖」の濃度のことです。

つまり血糖値が高いとは、血液中のブドウ糖の濃度が高くなった状態だといえます。

ただし、健康な方においても血糖値が上昇することはあります。

食事をすると食品中の糖質などが消化・吸収され、ブドウ糖は血中に入るためこのときには血糖値の上昇が起こります。

血糖値が上昇すると膵臓(すいぞう)から「インスリン」というホルモンが分泌され、ブドウ糖を細胞に取り込ませエネルギー源として消費させます。

またインスリンは余ったブドウ糖を脂肪などに変えて蓄えるはたらきを促進します。

インスリンはこれらのはたらきにより食後に上昇した血糖値を低下させます。

しかしインスリンの分泌量が低下したり、効きが悪くなったりすると血糖値が下がりにくくなってしまい、高血糖に陥ります。

インスリンの分泌量は膵臓の機能が低下すると減ってしまいます。

またインスリンの効きが悪くなった状態を「インスリン抵抗性」といいます。

原因は主に肥満や運動不足、脂質の多い食事などです。

心当たりのある方は注意しておきましょう。

なお、通常血糖値は食後約2時間以内で正常値に戻りますが、食事を終えてから2時間を過ぎても血糖値が高い状態のことを「食後高血糖」といいます[1]。

この状態は糖尿病の予備軍に当たるといわれています。

[1] 厚生労働省 健康づくりサポートネット「食後高血糖」

【関連情報】 「血糖値とは?正常値や高血糖の基準、高血糖・低血糖の影響を解説」についての記事はこちら

2.高血糖による健康上のリスク

「高血糖だとどんな問題があるんだろう?」

このように疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

高血糖によって見られる症状には喉の渇き、頻尿、体重減少、疲労感などがありますが、軽度の高血糖では症状が現れないこともしばしばあります。

知らず知らずのうちに高血糖になっている恐れがあるのですね。

高血糖が慢性化した状態が「糖尿病」です。

糖尿病では血管や神経が傷つけられ、さまざまな合併症を引き起こします。

代表的なものに網膜症、腎症、神経障害があり、これらは糖尿病の三大合併症と呼ばれています。

網膜症は目の血管が傷つけられることにより、失明などを引き起こす病気です。

また腎症では腎臓の機能が低下します。

神経障害はしびれや痛み、感覚が鈍る、消化機能や心機能の異常、筋肉の萎縮などさまざまな症状を引き起こします。

また足に血液が行き渡らなくなる「壊疽(えそ)」が起こり、最悪の場合には切断が必要になります。

また糖尿病では血管が傷つけられるために動脈硬化が進行します。

動脈硬化によって起こる病気は日本人の死因の上位にランクインしています[2]。

高血糖を放置していると、さまざまな健康上のリスクが生じるのですね。

[2] 厚生労働省 健康づくりサポートネット「メタボリックシンドローム(メタボ)とは?」

3.血糖値の基準

「自分の血糖値は高いのかな?」

「血糖値がどれくらいだと高血糖とされるのか知りたい……」

ご自身の血糖値が正常なのか高いのか、気になりますよね。

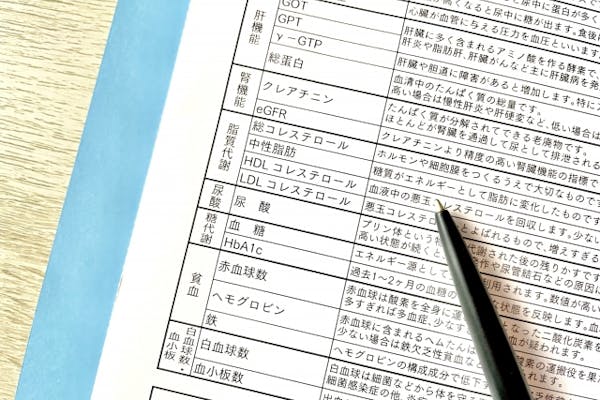

血糖値の基準は特定健診(特定健康診査)やメタボリックシンドロームの診断、糖尿病の診断などによって異なります。

この章では血糖値の正常域とそれぞれの診断基準をご紹介するので、ご自身の血糖値と照らし合わせてみてくださいね。

3-1.血糖値の正常域

血糖値は常に一定ではなく、食事の前後で変動します。

健康な方では食前の血糖値は70〜100mg/dLの範囲に収まるといわれています[3]。

これを空腹の際の血糖値の正常域だと捉えて良いでしょう。

また食事を終えて2時間後の血糖値が140mg/dL以上の場合、食後高血糖に当たります[4]。

[3] 厚生労働省 健康づくりサポートネット「血糖値」

[4] 厚生労働省 健康づくりサポートネット「食後高血糖」

3-2.特定健診における基準

40~74歳の方を対象に行われるメタボリックシンドロームに着目した健診「特定健診(特定健康診査)」には独自の高血糖の基準があります[5]。

特定健診では空腹時血糖ないし随時血糖が100mg/dL以上、またはHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)が5.6%以上の場合に特定保健指導の対象となります[7]。

空腹時血糖値は10時間以上絶食した状態で測定した血糖値のことで、随時血糖値は食事の時間を問わずに測定した血糖値のことです[7]。

HbA1cは赤血球中のヘモグロビンA(HbA)にブドウ糖が結合(糖化)したもので、検査ではヘモグロビン全体に対する割合(%)で示されます。

血糖値が高いほどヘモグロビンと結合するブドウ糖が増えるため、HbA1cも増加します。

ヘモグロビンは一度糖化すると、約120日の赤血球の寿命が終わるまで元に戻ることはありません[8]。

このためHbA1cは食事や運動などによって変動しやすい血糖値と違ってこれらの影響を受けにくく、過去1~2カ月間の平均的な血糖値を反映します[8]。

[5] 厚生労働省「特定健診・特定保健指導について」

[6] 厚生労働省 健康づくりサポートネット「メタボリックシンドロームの診断基準」

[7] 厚生労働省 健康づくりサポートネット「高血糖」

[8] 国立研究開発法人国立循環器病研究センター「HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)ってなに?」

3-3.メタボ診断における高血糖

メタボリックシンドロームの診断では、空腹時血糖が110mg/dL以上の場合に高血糖だと診断されます[9]。

メタボリックシンドロームの日本での診断基準は、へその高さの腹囲が男性で85cm、女性で90cm以上であることに加え、血圧、血糖、血中の脂質のうち二つ以上が基準値から外れることです[10]。

メタボリックシンドロームについては以下の記事で詳しく解説しています。

メタボリックシンドロームとは?診断基準や原因、改善のポイント

[9] 厚生労働省 健康づくりサポートネット「高血糖」

[10] 厚生労働省 健康づくりサポートネット「メタボリックシンドロームの診断基準」

3-4.糖尿病の診断基準

糖尿病の診断は、いくつかの検査を組み合わせて行われます。

ただし、以下のいずれかに当てはまる場合、糖尿病の可能性が高いとされています。

【糖尿病の可能性が高い状況】

- 空腹時血糖値が126mg/dL以上[11]

- 随時血糖が200mg/dL以上[11]

- HbA1cが6.5%以上[11]

これらに当てはまる場合、糖尿病である可能性が高くなります。

改善に取り組む必要があるので、医療機関を受診しましょう。

なお多くの場合血糖値は突然高くなるわけではなく、正常域から数年かけて徐々に高まり糖尿病と診断される値に至ります。

このため日頃の生活習慣のなかで高血糖の予防や改善に努めることが重要です。

次の章では高血糖を改善するためのポイントをご紹介します。

[11] 日本糖尿病対策推進会議「糖尿病治療のエッセンス 2022年版」

4.高血糖を改善するためのポイント

「高血糖を改善することはできるのかな……」

「血糖値が高めだけど、どうしたら下げられるんだろう?」

高血糖だといわれても、どう改善したら良いのか分からない方もいらっしゃるでしょう。

血糖値は食生活をはじめとした生活習慣を改めることで改善できます。

この章では血糖値を下げるためのポイントをご紹介するので参考にしてくださいね。

ポイント1 エネルギー摂取量を適正に抑える

高血糖の改善には、まず食事で摂取するエネルギーを適切に抑え、肥満を予防・改善することが重要です。

肥満は体脂肪が過剰に蓄積した状態のことで、エネルギー摂取量がエネルギー消費量を上回ることで起こります。

肥満はインスリン抵抗性の原因となるため、その状態では高血糖のリスクが高まるといえます。

また肥満は高血圧や心臓病、脳卒中といった他の生活習慣病のリスクも高めてしまうため、健康のためには速やかに解消することが勧められます。

通常、肥満かどうかの判定にはBMIという指標が用いられます。

体脂肪が多く、BMIが25以上だった場合は肥満に当たるため[12]、減量に取り組みましょう。

なお厚生労働省は18歳以上に対し、目標とすべきBMIの範囲を次のように定めています。

| 年齢 | 目標とするBMI |

|---|---|

| 18〜49歳 | |

| 50〜64歳 | |

| 65歳以上 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

これは総死亡率をできるだけ低く抑える観点から設定されたものです。

目標とするBMIのときの体重は、[身長(m)の2乗]×[目標のBMI]で求められますよ[13]。

肥満の予防や解消には、食事からのエネルギー摂取量(摂取カロリー)を生活や運動などでのエネルギー消費量(消費カロリー)よりも少なくする必要があります。

目標体重であったときの推定エネルギー必要量を計算し、1日のエネルギー摂取量の目安としましょう。

身体活動の強さは3段階の「身体活動レベル」で表されます。

| 低い | 生活の大部分を座って過ごし、体を動かす機会があまりない場合 |

|---|---|

| 普通 | 座って過ごすことが多いが、歩いたり立った状態で作業・接客したりすることがある仕事に就いている場合、または通勤や買い物で歩いたり、家事をしたり、軽いスポーツを行ったりする習慣がある場合 |

| 高い | 移動したり立った状態で作業したりすることの多い仕事に就いている場合、または余暇にスポーツをするなどの活発な運動習慣がある場合 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

それぞれの身体活動レベルでの1日に必要な体重1kg当たりのエネルギー量は以下のとおりです。

| 性別 | 男性 | 女性 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 身体活動レベル | 低い | 普通 | 高い | 低い | 普通 | 高い |

| 18〜29歳 | ||||||

| 30〜49歳 | ||||||

| 50〜64歳 | ||||||

| 65〜74歳 | ||||||

| 75歳以上 | ||||||

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

先に求めた目標体重と体重1kg当たりの推定エネルギー必要量を掛け合わせ、1日の適正なエネルギー摂取量を求めましょう。

例えば身長170cmの40代男性がBMI22を目指す場合、目標体重は1.7(m)×1.7(m)×22=63.58kgとなります。

身体活動レベルが「低い」とすると、1日の適正な摂取エネルギー量は63.58(kg)×33.8(kcal)=2,149kcalと計算できます(小数第1位で四捨五入)。

このようにして適正なエネルギー摂取量を把握し、食べ過ぎを避けるようにしましょう。

[12] 厚生労働省 健康づくりサポートネット「BMI」

[13] 厚生労働省 健康づくりサポートネット「肥満と健康」

ポイント2 糖質の摂り過ぎを避ける

高血糖にならないためには、エネルギーを摂り過ぎないだけでなく糖質を摂り過ぎないことも重要です。

食事で摂取した際に血糖値を上昇させる栄養素は糖質だけだといわれています。

このため、糖質の摂り過ぎを避けることで食後の血糖値の上昇を防ぐことができるのです。

糖質を多く含む食品にはご飯やパン、麺類などの穀類、さつまいもやじゃがいもなどのいも類、バナナやぶどうなどの果物類、あめやせんべいなどの菓子類、砂糖や砂糖を材料に用いる飲食物などがあります。

これらの食品を摂り過ぎないように日々の食生活を改善してみましょう。

「高血糖にならないためにはご飯やパンを絶てば良いのかな?」

と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、糖質は体の重要なエネルギー源の一つです。

特に脳や神経の主要なエネルギー源であるため、極端に減らし過ぎると健康に悪影響を与える恐れもあります。

厚生労働省は炭水化物(糖質)から摂取するエネルギーの割合を1日のエネルギー摂取量の50〜65%にするという目標量(生活習慣病の発症予防のために目標とするべき摂取量)を設定しています[14]。

例えば1日のエネルギー必要量(必要カロリー)が2,100kcalの方は、1,050~1,365kcalの糖質を摂取すると良いでしょう。

糖質の重量は1kcal当たり4gです[14]。

このため上記のカロリーを重量に換算すると263~341g(小数第1位で四捨五入)となります。

ご自身に必要な糖質の量を把握し、日々の食生活に活かしてくださいね。

[14] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」

ポイント3 食物繊維を十分に摂る

高血糖の予防・改善には食物繊維の摂取も有効です。

食物繊維は炭水化物の一種で、ヒトの消化酵素では消化できない物質です。

消化・吸収されず大腸まで達することでおなかの調子を良くする作用がよく知られていますよね。

それだけでなく、食物繊維には消化管内の糖質や脂質、ナトリウムを吸着して排出するはたらきもあります。

また糖質の吸収を緩やかにして血糖値の急上昇を抑制する効果も認められています。

このため、高血糖の他、肥満や脂質異常症、高血圧を予防・改善する効果があるといわれているのです。

成人の理想的な食物繊維摂取量は1日当たり25g以上とされていますが、日本人の食物繊維摂取量はこれに遠く及びません[15]。

このため厚生労働省は現実的な数値として以下のとおり摂取目標量を設定しています。

| 年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 18~29歳 | ||

| 30~64歳 | ||

| 65~74歳 | ||

| 75歳以上 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

食物繊維は野菜類や豆類、きのこ類、海藻類、果実類などの植物性食品に多く含まれる一方、肉や魚介類などの動物性食品にはほとんど含まれていません。

特に食物繊維が豊富な食品はかぼちゃやごぼう、たけのこ、ブロッコリー、モロヘイヤ、切り干し大根、いんげん豆、さつまいも、おから、納豆、しいたけ、ひじきなどです。

これらの食品は1食分の量に2〜3gの食物繊維を含んでいます[16]。

また主食となる穀類を玄米ご飯や胚芽米ご飯、全粒粉パン、そばなどに置き換えることでも食物繊維摂取量を増やせます。

これらの食品を日々の食生活に取り入れることで食物繊維を効率的に摂取できるでしょう。

[15] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」

[16] 厚生労働省 e-ヘルスネット「食物繊維の必要性と健康」

ポイント4 バランスの取れた規則正しい食生活を送る

高血糖の予防や改善のためにはバランスの取れた規則正しい食生活を送りましょう。

血糖値を正常に保つには、食事を抜かずに毎食しっかり摂ることが重要です。

食事を抜くと、次に食事を摂った際に血糖値が上がりやすくなります。

これは空腹期間が長くなるとインスリンを分泌する膵臓の細胞の反応が悪くなり、食後にインスリンが正常に分泌されるまでに時間がかかってしまうためといわれています。

また夜遅くの食事も極力避けましょう。

食後すぐに寝てしまうと、食事によって上昇した血糖値がなかなか下がりません。

加えて余ったエネルギーが体脂肪として蓄えられるため、肥満の原因にもなります。

肥満はインスリンのはたらきが悪くなるインスリン抵抗性の原因となるため、高血糖を改善したい方は寝る前の食事は避けましょう。

また食事の際に食べる順番を工夫することでも血糖値の急激な上昇を避けられます。

空腹の状態で糖質の多い主食から食べ始めると血糖値が上がりやすいため注意しましょう。

血糖値の上昇を穏やかにする食物繊維を多く含む野菜や海藻などが使われている料理から食べ始めるのがおすすめです。

ただし野菜でもいも類やかぼちゃなどは糖質が多いため、ご飯やパンなどの主食と同じように後から食べるようにしてくださいね。

さらに、よく噛んでゆっくり食べることでも血糖値の上昇を抑えられます。

これは咀嚼(そしゃく)することで脳が刺激され、インスリンの分泌を促すためです。

しっかり噛んで食べると、消化・吸収されて血糖値が上昇する前からインスリンが分泌され、食後の血糖値の急上昇を避けられるのです。

またゆっくり噛んで食べると早い段階から満腹中枢が刺激されるため、食べ過ぎも抑制できます。

また食事の内容にも注意が必要です。

高血糖を改善しようと極端に食事量を制限したり特定の食品の摂取量を減らしたりすると、必要な栄養素が不足して健康を害する恐れがあります。

一時的な減量などにつながっても、ストレスがたまって続けられなくなったりリバウンドしたりする可能性もあるため、あくまでバランスの取れた規則正しい食生活を目指しましょう。

ポイント5 塩分・脂質の摂り過ぎを避ける

塩分や脂質の摂り過ぎも高血糖の改善を考える上で重要です。

塩分によって直接血糖値は上がりませんが、塩分の強い食事はつい食べ過ぎたり飲み過ぎたりしやすく、肥満の原因となります。

肥満はインスリンの効きを悪くして血糖値を高めるため、塩分は間接的に高血糖の原因になるといえるでしょう。

また食塩(塩化ナトリウム)を構成するナトリウムの摂り過ぎは高血圧をもたらします。

高血圧は高血糖と同様に動脈硬化を促すため、もともと高血糖の方は心臓病や脳卒中のリスクがより高まることになります。

日本人の塩分の摂取源は約7割がしょうゆやみそ、塩といった調味料です[17]。

調味料を目分量ではなくきちんと計量して使ったり、料理にしょうゆなどの調味料をかけるのではなくつけたりすると塩分の摂取量を減らせます。

また塩分を含まない酢や香辛料、天然のだしなどを利用するのもおすすめです。

脂質も直接血糖値を上げるわけではありませんが、摂り過ぎると肥満や脂質異常症を引き起こします。

肥満はインスリン抵抗性をもたらして高血糖を招きます。

脂質は1g当たり9kcalと高エネルギー物質であるため肥満を招きやすく、注意が必要だといえるでしょう[18]。

また脂質の摂り過ぎによって脂質異常症になると、動脈硬化が進行し心筋梗塞や脳梗塞などを発症するリスクが高まります。

特に肉類の脂身やバター、生クリーム、インスタントラーメンなどの加工食品に多く含まれる「飽和脂肪酸」はLDLコレステロール(悪玉コレステロール)が増える原因になるといわれています。

一方、さばやさんま、いわし、ぶりなどの青魚に多く含まれる「n-3系多価不飽和脂肪酸」は血液中の中性脂肪や悪玉コレステロールを減らすことが分かっています。

このため脂質を摂取する際は肉類や乳製品、加工食品を摂り過ぎず、極力青魚を選ぶと良いでしょう。

塩分と脂質はいずれも肥満をもたらして高血糖の間接的な要因になったり動脈硬化を進行させたりするため、血糖値が気になる方は摂り過ぎに十分注意しましょう。

減塩のポイントについて、脂質の種類や食べ物に含まれる脂質の量については以下の記事でご紹介しています。

減塩食を続けるポイントとは?健康への効果や食塩の摂取目標量も紹介

脂質は1日にどれくらい摂取して良い?摂取目標量や過不足による影響

[17] 厚生労働省「食塩の過剰摂取が日本人の最も重要な栄養課題」

[18] 国立研究開発法人国立循環器病研究センター「栄養に関する基礎知識」

ポイント6 アルコールを適度に控える

適度なアルコール摂取は糖尿病の発症を抑えるとされていますが、飲み過ぎると逆効果になるため注意が必要です。

適量のアルコールには血糖値を下げるはたらきがあります。

これは肝臓がアルコールを分解する際に大量のブドウ糖を消費するためです。

また血糖値が下がると肝臓はグリコーゲンからブドウ糖をつくり出す「糖新生」によって血糖値を上げようとしますが、アルコールの分解中はこのはたらきが阻害されます。

これらの作用により、適度なアルコールの摂取は血糖値を下げ、糖尿病の発症予防につながるのです。

しかし、アルコールの摂取し過ぎはインスリンの分泌を抑制し、かえって高血糖をもたらすため注意が必要です。

糖尿病予防のための適度なアルコール量は1日当たり20~25g程度とされているため、これを超えないような飲酒を心掛けましょう[19]。

なお主なお酒の純アルコール20gに相当する量は以下のとおりなので、晩酌の際に参考にしてくださいね。

公益社団法人 アルコール健康医学協会「お酒と健康 飲酒の基礎知識」をもとに執筆者作成

ビールや日本酒などの醸造酒は糖質を含むため、これらが血糖値を上昇させる場合もあります。

さらに高カロリーなおつまみをついつい食べ過ぎてしまうことも高血糖の原因となります。

上手にお酒をたしなんで血糖値を下げ、糖尿病を予防してくださいね。

[19] 厚生労働省 健康づくりサポートネット「アルコールと糖尿病」

ポイント7 適度に運動を行う

適度な運動は血糖値の改善に有効なため、日々の習慣として取り入れましょう。

なかでも有酸素運動はエネルギー源として糖質を用いることから、高血糖の予防や改善効果が期待できます。

実際に糖尿病の治療では有酸素運動を用いた運動療法が行われます。

運動のタイミングはいつでも構いませんが、食後の運動は特に食後高血糖の改善に有効だとされています。

また有酸素運動は脂肪を燃焼させるため、体脂肪を減らして肥満を改善する効果も期待できます。

肥満ではインスリンの効きが悪くなって血糖値が上がりやすくなるため、減量の効果もある有酸素運動は高血糖対策として有効な運動だといえるでしょう。

有酸素運動に加えて連続しない日程で週に2〜3回の筋トレを行うと、より運動の効果が高まるといわれています[20]。

運動をする際はご自身の体力や健康状態などを踏まえ、無理のない運動量から始めましょう。

好みに合わせた運動種目を取り入れ、楽しめる形で長く継続していくことが重要です。

また安全のため、運動の前後にウォーミングアップやクールダウンを行うようにしましょう。

[20] 一般社団法人 日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン2024」

ポイント8 禁煙する

高血糖が気になる方は今すぐ禁煙しましょう。

喫煙は交感神経を刺激して血糖を上昇させる上に、体内のインスリンのはたらきを妨げます。

実際に喫煙者は非喫煙者より糖尿病を1.4倍発症しやすく、喫煙本数が増えるほどリスクが高まることが報告されています[21]。

現在たばこを吸っていても禁煙によって糖尿病のリスクは低下するため、可能な限り早く禁煙することが重要です。

また既に糖尿病を発症している方が喫煙すると、治療の妨げとなるだけでなく脳梗塞や心筋梗塞、糖尿病性腎症などの合併症のリスクを増大させてしまいます。

血糖値が気になり始めたら、禁煙外来なども利用して即座に禁煙してくださいね。

[21] 厚生労働省 健康づくりサポートネット「喫煙と糖尿病」

5.高血糖についてのまとめ

高血糖とは血中のブドウ糖濃度が高いまま下がらない状態のことです。

高血糖は血糖値を下げるはたらきをするインスリンの分泌量が低下したり、効きが悪くなったりすることで起こります。

原因には膵臓の機能低下や肥満、運動不足などがあります。

糖尿病は高血糖が慢性的に続く状態です。

糖尿病では、目の網膜や神経、腎臓などに深刻な合併症が生じる恐れがあります。

また動脈硬化の進行を招き、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まります。

高血糖の基準は特定健診やメタボリックシンドロームの診断、糖尿病の診断など状況によって異なりますが、正常な場合は食前の値が約70〜100mg/dLの範囲に収まるといわれています[22]。

血糖値は食生活を中心とした日々の生活習慣を改めることで改善できます。

血糖値が気になる方はまず、エネルギー摂取量を適正に抑え、糖質を摂り過ぎないことを心掛けましょう。

また塩分や脂質の摂り過ぎを避け、食物繊維を十分摂取すること、アルコールを適度に控えることも重要です。

またよく噛んで食べること、食物繊維を含む野菜や海藻から食べ始めること、食事を抜いたり寝る前に食べたりしないこともポイントです。

食生活の改善以外では、適度な運動や禁煙も高血糖のリスクを下げてくれます。

この記事を参考にご自身の生活習慣を見直し、高血糖を予防・改善してくださいね。

[22] 厚生労働省 健康づくりサポートネット「血糖値」